七夕に願いをかけるべき理由とタイミング、実現の手順について

七夕の際に行われる願い事についてご紹介します。

もうすぐ7月7日の七夕ですが、皆さんの願い事は決まりましたか?

七夕に願い事をする理由は何でしょうか。

神社での願い事は一般的ですが、七夕にはどのような存在が願いを叶えるのでしょうか。

願い事を記述する最適な時期とはいつでしょうか。

この記事では七夕の願い事について詳しく解説します。

七夕で願い事をする背景

七夕で願い事をする具体的な理由や、その背景、物語、短冊への願い事の書き方、笹の葉への短冊の吊るし方を解説します。

七夕の願い事の起源

七夕で願い事をする習慣は、中国の「乞巧奠(きこうでん)」という行事に起源を持ちます。

この行事は、7月7日に見られること座のベガ(織姫星)を祝い、女性たちが手芸や織物の技術向上を願うものでした。

この風習は奈良時代に日本に伝わり、多様な願い事をする習慣へと変わっていきました。

七夕の伝説、織姫と彦星のロマンス

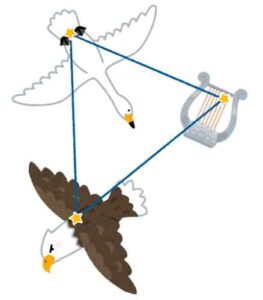

七夕の伝説は、天の川を隔てた恋人たち、織姫と彦星が年に一度だけ会うことができるというロマンティックな話です。

この物語が、人々に自らの願いが叶うことを願う契機となっています。

七夕のロマンチックなイベントとしての魅力

七夕は日本の伝統行事として知られており、7月7日の夜空に輝く星々を眺めながら短冊に願い事を書くロマンティックなイベントです。

しかし、その背景には織姫と彦星の切ない物語があります。

織姫と彦星、運命によって引き裂かれた二人

かつて、天帝の娘である織姫は才能あふれる機織りの名手でした。

一方、彦星は誠実で勤勉な牛飼いで、ふとしたことから織姫と出会い、互いに惹かれ合いました。

しかし、天帝は二人の関係を許さず、天の川によって二人を永遠に隔ててしまいました。

年に一度の貴重な再会!七夕の特別な夜

この二人は悲しみに暮れていましたが、天帝は7月7日の夜だけは二人の再会を許しました。しかし、雨が降る年は天の川が増水し、再会は叶わないのです。

その時、カササギたちが橋を作り、二人は再会を果たします。

織姫の才能と願い事!美しい織物を通じての願いの実現

織姫はその機織りの才能を生かし、美しい衣装を織り上げながら人々の願い事を叶えていました。

七夕の夜には、彼女の技術にちなんで、人々が短冊に願い事を書き、笹の竹に吊るします。これらの短冊はカササギたちによって織姫へ、そして天帝へ届けられると信じられています。

七夕の飾りと願い!伝統を通じての祝い方

七夕には、笹の葉、短冊、吹流し、折り紙、とうもろこし、スイカを飾りとして使用します。

地域によっては、織姫と彦星を模した人形を展示することや、天の川をイメージしたそうめんを食べる習慣もあります。

七夕物語の深い教訓!愛と希望の重要性

七夕の物語は、困難を乗り越える中で希望を失わず、愛を持続させることの大切さを教えています。また、願い事が叶うためには持続的な努力と忍耐が必要であることも強調されています。

現代における七夕!愛の祝祭としての魅力

現代でも、七夕はロマンチックな祝祭として広く楽しまれています。恋人たちが七夕デートを楽しむことや、家族で飾り付けを行うこと、願い事を短冊に記すことで、この伝統を祝うのです。

七夕短冊に願いを記す習慣

七夕短冊に願い事を書く習慣は、糸が高価だった過去から、紙を糸の代わりに使用して始まりました。

五色の短冊は陰陽五行説に基づいており、各色には特定の意味があります。

例えば、紫は学業、赤は感謝、黄色は人間関係を象徴しています。

笹の葉に短冊を飾る意味

笹の葉に短冊を飾るのは、その常緑性と強い生命力から、古くから神聖視されているからです。

七夕では、笹を神の依り代と見なし、願い事を込めた短冊や飾りを吊るすことによって、願いが天に届くとされます。

風に揺れる笹の音は、神様を呼ぶ声とされ、願いを天に伝える役割を果たしています。

七夕の願い事を叶えるのは誰か?

七夕の願い事を叶える存在には複数の説がありますが、一般的には特定の存在が願い事を叶えるわけではなく、実現はむしろ個人の努力によるものと理解されています。

天帝による願い事の叶え方

天帝が願い事を叶えるという説によれば、織姫の父である天帝がこの役割を持ち、織姫と彦星の年に一度の再会を許可しています。

ただし、努力をしない者の願いは叶えず、自ら努力する者を支援するとされます。

織姫による願い事の叶え方

織姫が願い事を叶えるとされる考え方によると、織姫は織物に長けているため、織物や裁縫の技術向上を願う際、技術が織姫のように向上することを願います。

ただし、織姫が直接願いを叶えるわけではなく、技術向上を願う形となります。

願い事を自分で叶える説

願い事を自分で叶える説では、七夕の願い事を叶える具体的な存在はいなく、願い事は自分の努力によって叶えるべきものとされています。

この考え方では、七夕の願いは目標設定や決意の表明として機能すると考えられます。

七夕の願い事の書き時

七夕の願い事を書く適切なタイミングは、一般に七夕当日の7月7日、またはその前日に推奨されます。

この時期に願い事を書くと、天に届きやすいとされる伝統的な考えがあります。

また、家族や友人と共に願い事を書くことで、願いが強化されると言われています。

地域によって七夕の日程が異なり、例えば関東地方では新暦の7月7日を、一部の地域では旧暦に基づいて8月の第一週を七夕として祝います。

このように、地域の風習に合わせたタイミングで願い事を書くことが推奨されます。

七夕飾りは7月7日に片付けることが望ましいとされ、飾りの撤去も願い事を叶える過程の重要な一部と見なされます。

何よりも、心を込めて願い事を書くことが最も重要であり、この行為が願いを叶えるための一歩となる意義が、七夕の願い事には込められています。

まとめ

七夕の願い事は、自己の努力と決意の表明を促すものです。

目に見えない力が助けとなることもありますが、最終的には自分自身の努力が願い事を叶える鍵となります。

年に一度のこの機会に、願い事を通じて自身の意志を新たにすることは非常に意義深いことです。

七夕が近づくにつれ、どの願い事を選ぶかを検討し、適切なものを選びましょう。

最後まで読んでくださって、ありがとうございました。